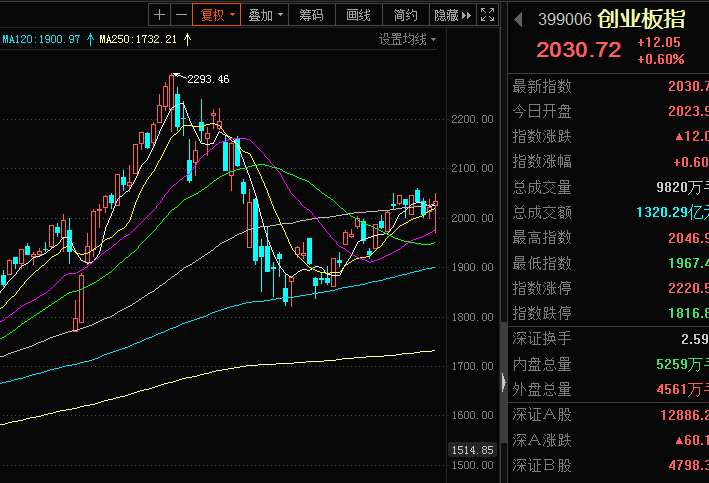

日前,中国证监会就《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《创业板上市公司持续监管办法(试行)》草案及《证券发行上市保荐业务管理办法》修改稿征求公众意见。这也意味着创业板改革已经正式启动。

创业板首批28家公司于2009年10月30日上市。从那以后已经过了10多年了。在过去的10年里,创业板市场发生了巨大的变化,这在上市公司的规模上表现得最为明显。创业板的建立不仅进一步完善了资本市场的多层次结构,更重要的是为许多创新创业型企业的发展提供了融资支持,有助于中国经济转型。

然而,经过十几年的发展,创业板也暴露出许多不足。一是创业板与深圳主板和中小板同质化,中小板同质化更明显。深圳主板不再接受新股上市后,企业只能选择中小板或创业板在深圳上市。与中小板公司一样,创业板上市公司大多是中小企业,但两个板块表现出明显的同质化。

第二,创业板曾肩负起“中国纳斯达克”的重任。然而,客观地说,创业板上市企业的特征并不鲜明,其根源在于创业板市场定位的模糊性。最明显的例子是石闻股票上市。作为一家水产养殖企业,温的上市和众多与创新创业无关的企业无疑淡化了创业板的光环。

第三,像其他行业一样,在创业板上市必须跨过盈利的门槛。否则,上市简直是不可能的,这也凸显出创业板市场缺乏包容性。休表示,同股不同权的企业和红筹股企业,即使是有潜力但没有利润的企业,也不能登陆创业板。缺乏包容性也导致许多新的经济企业在海外上市,而国内投资者无法分享其发展红利。

也正因为如此,创业板在过去10年里经常受到市场的质疑和批评。创业板市场已经出现了进一步深化改革的声音。特别是在科学委员会成立后,这种声音特别强烈。不仅从市场层面,包括证监会和深交所的相关负责人,他们也多次提到创业板的改革。

创业板改革的核心其实是注册制度的改革。发行条件、退市机制、交易制度、再融资、资产重组等其他方面。都是创业板注册制度改革的“副产品”。

监管部门启动创业板改革的决定显然与科学创新委员会的成立和注册制度试点的成功密切相关。作为中国资本市场改革的“试验场”,科学创新板是改革的产物,包括试点登记制度、差别化交易制度、退市机制、板块定位和更具包容性的上市标准。

创业板改革的启动无疑值得肯定,但也有必要防范成为改革后的“科技创新第二板”。事实上,从创业板改革的相关内容来看,这也是可能的。

例如,作为此次改革核心的登记制度改革,总体上借鉴了科学创新委员会试点登记制度的核心制度安排,在许多方面与科学创新委员会基本保持了一致。

另一个例子是成长型企业市场也将实施差异化交易系统。新股上市前的前五个交易日没有价格限制,之后将实行20%的价格限制,这与科学创新委员会没有什么不同。

在上市条件方面,创业板设立了三套衡量标准,涉及利润、估计市值、收益等。与科创董事会的五套上市标准“相似”。此外,股份相同但不同的公司

虽然创业板市场定位为创新创业型企业,而科技创新局定位为高技术产业和战略性新兴技术产业,但事实上,发行门槛的“趋同”并不排除部分企业能够同时满足两个板块的上市条件。客观地说,温的水产股份可以在创业板上市是事实。

因此,创业板市场的改革,如何防止创业板成为“科技创新第二板”,显然是一个必须直接面对的问题。由于资本市场已经分别设立了创业板和科技创新板,两个板应该采取差异化发展的理念,两个板之间应该存在“错位”。否则,创业板的改革没有多大意义。